BBMRI.at Publikation

Fortschritte bei der Diagnostik von Milztumoren bei Hunden durch Analyse von miRNA aus Proben veterinärmedizinischer Biobanken

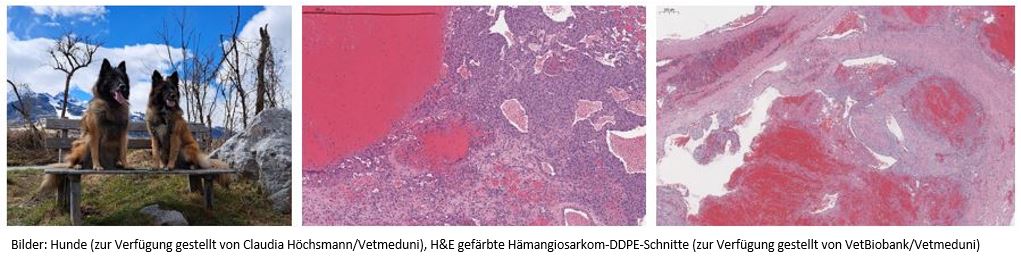

Forschende der University of Guelph in Kanada und des BBMRI.at Partners, der Veterinärmedizinischen Universität Wien, erzielten bedeutende Fortschritte beim Nachweis, dass miRNA-Analysen zur präziseren Diagnostik von Milzerkrankungen bei Hunden beitragen können. Um dies zu erreichen, wurden Proben aus zwei Biobanken – der VetBiobank Wien und der Veterinary Biobank des Ontario Veterinary College – und erhielten so eine aussagekräftige Sammlung von Gewebe- und Serumproben für ihre Studie.

Herausforderungen bei der Diagnose von Milztumoren

Milzgeschwülste, die aus gutartigen oder bösartigen Läsionen entstehen können, sind bei Hunden häufig und unterscheiden sich in ihrem klinischen Verhalten erheblich. Gutartige Tumore, wie z.B. Milzhämatome und noduläre Hyperplasie, sind nicht-krebsartige Ansammlungen von geronnenem Blut. Sie können operativ in kurativer Absicht entfernt werden. Im Gegensatz dazu stellen bösartige Läsionen, darunter das Hämangiosarkom, ein häufiger und aggressiver Tumor, eine große Herausforderung dar. Dies ist auf ihre schlechte Prognose und die Schwierigkeit zurückzuführen, sie sowohl klinisch als auch histologisch von gutartigen Tumoren zu unterscheiden. Diese Geschwülste werden oft zufällig oder bei Notfällen, die durch ein Hämabdomen ausgelöst werden, entdeckt. Dies führt zu einem dringenden chirurgischen Eingriff, wobei schwerer Blutverlust die Operation erschweren kann.

Bedarf an diagnostischen Point-of-Care-Tests

Ein diagnostischer Point-of-Care-Test könnte wesentlich dazu beitragen, die Art des Geschwülstes zu identifizieren und damit die Behandlungsentscheidung zwischen Operation und Euthanasie zu beeinflussen. Die frühzeitige Erkennung durch routinemäßige Blutuntersuchungen könnte nicht nur Notfälle verhindern, sondern auch eine rechtzeitige Behandlung bösartiger Fälle ermöglichen, wodurch sich die Überlebensrate verbessern könnte. In der veterinärmedizinischen Forschung ist die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Proben mit detaillierten Informationen über die Handhabung der Proben und die Krankengeschichte nach wie vor ein limitierender Faktor für die Durchführung von Forschungsprojekten. Um diese Herausforderung zu überwinden, wurden Proben aus den veterinärmedizinischen Biobanken zweier Universitäten zusammengeführt, um ausreichend Probenmaterial für statistisch aussagekräftige Analysen zu erhalten.

Verwendung von miRNA zur Unterscheidung von Tumortypen

In dieser Studie wurde das Potenzial von microRNAs (miRNAs) aus Gewebe- und Serumproben zur effektiven Unterscheidung von Milz-Hämangiosarkomen von anderen Milztumoren und von Kontrollen ohne Milztumoren bei Hunden nachgewiesen.

Die Forscher*innen entwickelten mehrere miRNA-Modelle sowohl für Serum- als auch für Gewebeproben:

- Das Modell, das miR-135a-5p, miR-10a, miR-450b, miR-152-3p und miR-126-5p aus Serum verwendet, um zwischen Kontrollen, gutartigen Milzgeschwülsten und Hämangiosarkomen zu unterscheiden, erreichte eine Gesamtgenauigkeit von 0,86.

- Für das Modell, das nur zwischen Milzgeschwülsten (gutartigen Milzgeschwülsten oder Hämangiosarkomen) unterscheidet, wurde mit miR-135a-5p, miR-10a, miR-152-3p und miR-19a-3p eine Genauigkeit von 0,93 erreicht.

- Das Gewebemodell mit miR-126-5p, miR-502-3p und miR-452-5p ergab eine Genauigkeit von 0,96 bei der Unterscheidung zwischen gutartigen Milzgeschwülsten und Hämangiosarkomen und übertraf damit das entsprechende Serummodell.

Bedeutung für die Veterinärmedizin

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Messung der Konzentrationen dieser miRNAs Tierärzt*innen bei der Diagnose von Milzgeschwülsten helfen könnte, um letztlich die Behandlungsentscheidungen zu unterstützen und die Prognose für betroffene Hunde verbessern kann. Weitere Validierung ist zwar noch erforderlich, aber diese Studie liefert ein grundlegendes Profil der miRNA-Expression bei Hämangiosarkomen im Vergleich zu gesunden Hunden und solchen mit anderen Milzgeschwülsten. Dadurch wird das frühe diagnostische Potenzial von miRNAs bewertet.

Möglicher Beitrag zur Forschung im Bereich der menschlichen Gesundheit

Veterinärmedizinische Proben gewinnen zunehmend an Bedeutung, da das Hundemodell als wertvolles Instrument in der translationalen Krebsforschung anerkannt ist. Sarkome bei Hunden weisen viele Gemeinsamkeiten mit menschlichen Sarkomen auf – darunter genetische Tumoreigenschaften, molekulare Zielstrukturen, histologisches Erscheinungsbild und das Ansprechen auf konventionelle Therapien. Die Rolle von Mikro-RNAs (miRNAs) bei der Karzinogenese, Zellproliferation, Invasion und Metastasierung ist sowohl bei menschlichen als auch bei bösartigen Tumoren von Hunden gut dokumentiert.

Die Homologie der miRNAs zwischen Hund und Mensch unterstreicht die Bedeutung von Haushunden als Modellorganismus und bietet die Möglichkeit, Forschungsergebnisse zwischen Human- und Veterinärmedizin zu teilen.

Insgesamt zeigt der Artikel das Potenzial von miRNAs als diagnostische Werkzeuge in der veterinärmedizinischen Onkologie auf – insbesondere für ein verbessertes Management von Milztumoren bei Hunden. Darüber hinaus wird die zentrale Rolle veterinärmedizinischer Proben und Daten für die Forschung hervorgehoben.

Über die VetBiobank Wien

Die 2007 gegründete VetBiobank an der Veterinärmedizinischen Universität Wien hat es sich zur Aufgabe gemacht, Restbioproben aus dem Universitätscampus zu erhalten und für lokale und externe Forscher aus Wissenschaft und Industrie zugänglich zu machenVorrangiges Ziel der VetBiobank ist es, eine umfassende Sammlung hochwertiger Tierproben und damit verbundener medizinischer und präanalytischer Daten zu erreichen. Die Sammlungen bestehen hauptsächlich aus Tumorgewebe und gesundem Referenzgewebe von Katzen und Hunden sowie einer begrenzten Anzahl von Bioproben anderer Tierarten und Krankheiten, darunter Makaken, Pferde, Schweine und kleine Haustiere, die verschiedene Krankheiten abdecken.

2014 schloss sich die VetBiobank dem BBMRI.at Konsortium an, das die Probenqualität durch die Kontrolle des präanalytischen Probenmanagements priorisiert. Seit 2015 werden alle Gewebeproben gemäß den CEN-Präanalytical Standards 16826: 1-2 und 16827: 1-3 gesammelt, die kürzlich in die ISO-Standards überführt wurden. Die VetBiobank sammelt auch spezifische Proben für Forschungsprojekte, darunter sowohl Gewebeproben als auch Körperflüssigkeiten (Plasma, Serum, Urin, Stuhl). Gelegentlich werden Proben aus Tierversuchen archiviert, um die Prinzipien der 3R zu unterstützen. Die Arbeitsweise der VetBiobank ist im Artikel DOI beschrieben: DOI: https://doi.org/10.5334/ojb.60.